移住者プロフィール

稲川千晃さん

家族構成…妻、子供 どちらから…茨城県 移住して何年…5年前 移住前のお仕事…工場勤務 移住後のお仕事…営業、香取 竹取物語(ボランティア)

自らの強い意思で地方に住むことを選択する人もいれば、結婚を機に地方移住という人もいると思います。

しかし、置かれた環境を存分に活用し、力を発揮できるかどうかは、移住のきっかけに左右されるものではありません。

地方には、自分らしさを発揮できるフィールドが満ちています。

地方移住は、人生をより豊かに、オリジナルなものにできるチャンスと言えるのではないでしょうか。

千葉県香取市に移住した稲川 千晃(いなかわ ちあき)さんも、そのチャンスをつかんだ一人です。

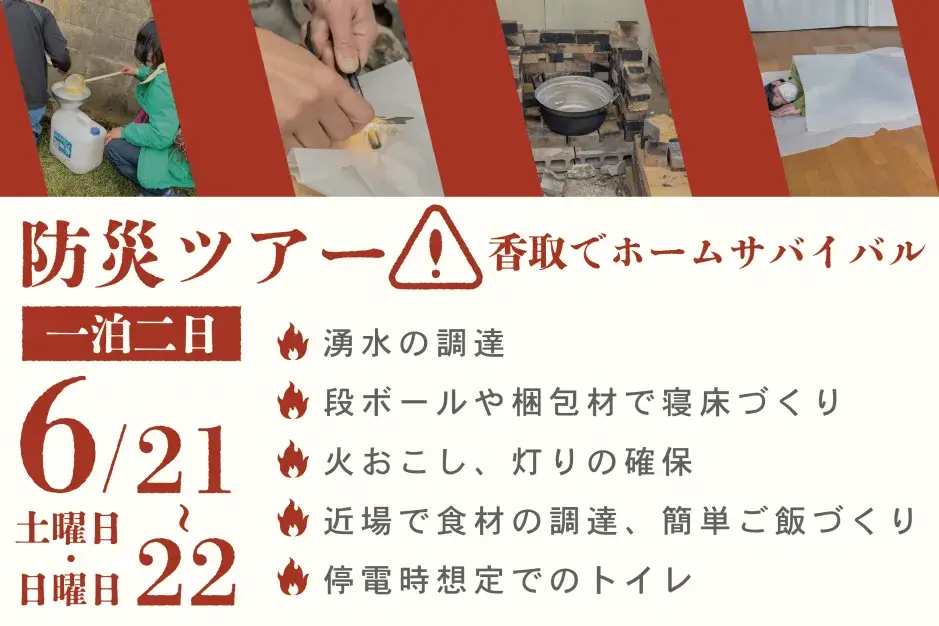

和ハーブとの出会いをきっかけに、地球貢献・地域貢献として始めた竹林整備ボランティア。

稲川さんはそれをさらに発展させ、貨幣経済の次の時代を予見させる、新しい社会循環を生み出しています。

その取り組みを取材しました。